27歳になりました。

例年のような焦りはないです。

年月が奪って行く資産ではなく、

年月が積み重ねる資産に着目できるようになったからだと思います。

ライフワークバランスを考えるようなタイプではないですが、あえて仕事とプライベートを分けて振り返っていきたいと思います。

《仕事編》

塾に集まる子どもたち、移り行く興味

中高時代からの先輩と運営している塾は、穏やかな成長という感じですね。小学4年生を新規募集したら、すぐに定員いっぱいになったことには驚きました。小5・小6も満席でありがたい次第です。

小学校の先生になることが将来の夢だったこともあり、彼らと過ごす日々はとても楽しいです。

先日は、塾長の誕生日にみんなでパイ投げをしました。

小学4年生・5年生は、やんちゃそうな雰囲気はあるものの、実際はとても真面目という子が多いので、パイ投げする経験もしてほしいなという僕らしい願いがありました。(終わった後は、めちゃくちゃ丁寧に掃除させました)

小学6年生とは、近くに出来た大きな公園に、週1回ドッチボールしに行ったり、けん玉やダンスを極めてみたりと、彼らとも楽しい日々を送っています。

中学生からは「計画ニキ」というあだ名をつけられ、単語テスト・定期テスト・英検対策などの計画を立てたいヤツみたいなポジションにされています。実際の僕は、予定を立てるのことが苦手なんですけどね(笑)

高校生・大学生になる卒業生も増えました。大学生になった卒業生が、アルバイトとして戻ってきてくれたのは嬉しかったですね。塾は中学3年生までしか取ってないのでですが、卒業した高校生には特権的に自習しに来て良いよと伝えています。

すると、定期テスト前になると高校生がたくさん来てくれるようになり、一種の同窓会のようになります。もちろん、彼ら同士は若い子らしい話題で盛り上がっているのですが、同時に進路の話にも花が咲きます。僕が「どう生きるか」みたいな話題が好きなのはもちろんなのですが、中学時代に同じように一生懸命に勉強した仲間とは、建設的に進路の話ができるという状況もあると思うのです。

というわけで、小学生から大学生に至るまで、多様な学年の子たちと、深く関われる環境で教育に携わってます。見栄などではなく、本当に楽しくてしょうがありません。今の僕は、このような形で子どもたちと関われる状況に満足しています。

僕の塾は路面店ではないこともあり、人目につきません。そういった立地的なことも相まって、WEBマーケティングに大変強い関心があるのが現状です。2024年の振り返りにも書いたように、資本主義に飲み込まれて思考法が変容しつつあります。でも別に、そんな日々の中でも隙あらば人文書を開いているような生活は変わらないので、別に悪いことだと思っていません。

むしろ、この社会を生き抜くならば、こういう時期があっても良いなとすら思っているほどです。でも、資本主義に思考の全てが持っていかれることには強い忌避感があるので、中庸を取らなくてはいけないなと思っているのも変わっていません。SEO的な本も読むし、人文書も読むしという感じですかね。

HP改修やSNS運用に投資している分は、回収できるように頑張りつつ、目の前の子どもたちのために奔走するというのも同様の熱量で頑張っていきたいと思う日々です。

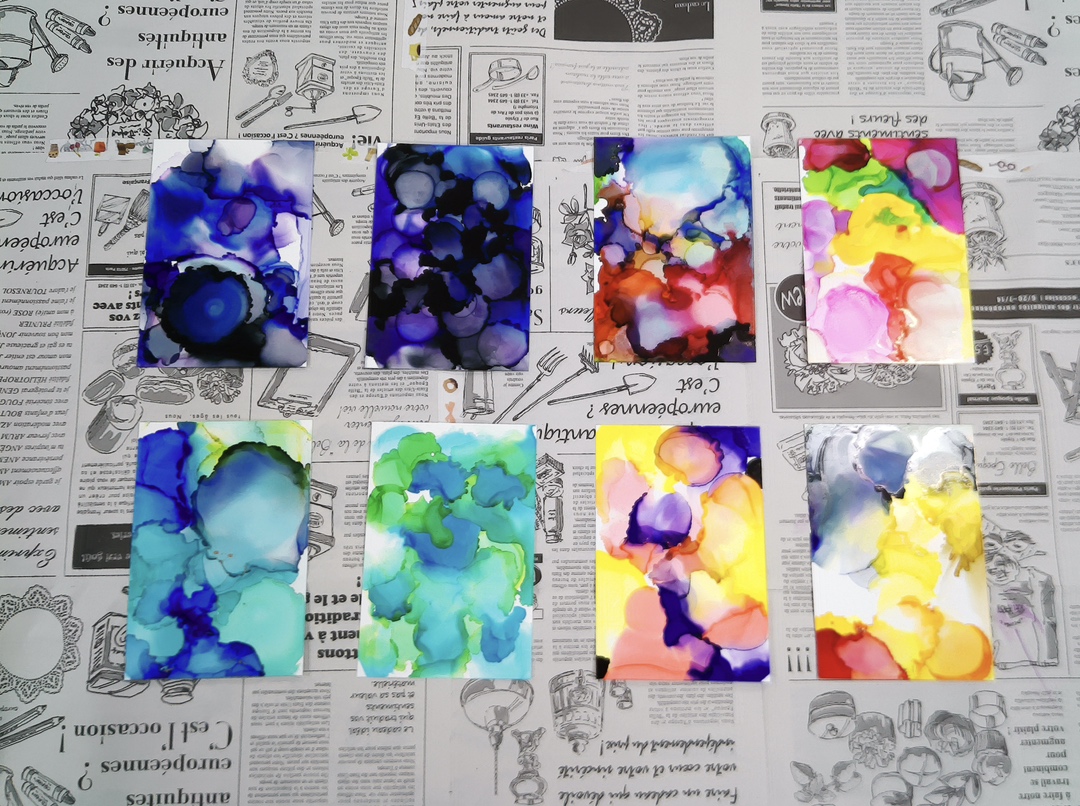

アートは穏やかに進行中

当初の想定よりもいろいろな年代の人たちとアートをすることになっています。1番関わりが少ないのは30代の方々ですかね。

夏休みには4歳の子が元気いっぱいに絵を描いてくれたし、秋には「明日80歳になります」という方が絵を描きに来てくれました。

アルコールインクアートを選んだ理由は「誰しもがスキルに関係なく挑戦できる」という側面が圧倒的に多かったので、みんなの結節点になれているようで良かった。

今年の夏は「図工に自信がない子」を対象に、親子一緒にアートを楽しめるようなワークショップを開きます。

お母さんはアート好きだけど、子どもはアートに忌避感があるという構図をこの2年間でよく見てきたのでね。

不登校の子ども向けオンライン授業を始めて1年

Ainiオンラインフリースクールで、不登校の子どもたち向けに文学を解説する授業を始めて1年が経ちました。

多様な生き方のモデルケースを知っていることが、コミュニティの中での立ち居振る舞いを決断する知恵になると思っているので、やりがいを感じますね。

正直、ウケていると思います。笑いという観点でも、生き方を考えるっていう本来的なねらいと照らし合わせても。

インクアートと同様、文学は初めてであっても、初回から気軽に参加できる点に魅力を感じつつ、一方では継続的に授業に出てくれている子の考える力の高まりには驚かされます。

自分が望んでいた理想の教育の1つの在り方なので、強い意義を感じながら取り組んでいます。

営業代行が得意であること

昨年度は、友人が経営するオンライン塾の営業代行に対して「この仕事は自分の理念に合うものなのか」と多いに悩んでいたのですが、今は得意を見つけられたという事実を受け止めるという形で受容できるようになりました。

営業とったぜ!っしゃ!!で済ませば良いところを「僕がやっていることは合っているのか」と悩んじゃうあたりが不器用ですよね(笑)

英文法を教え込む授業と、営業には似ているところがあり、ゴールを設定し、そこに向けてどのように話を展開するかが求められます。場合によってはこちらが主導することもあるし、相手の話を聴くことが多くなることもあります。

大学院で学んできたような「ゴールが不在で語り続ける」という現代カウンセリングのような発想に憧れるのは、自分は自分の語りたい方向に語ってしまうという自分なりのクセゆえの反動だと言うことを自覚してきました。

得意を活かしつつ、自己を知るという機会に変えることで心の折り合いを付けています。

あとはシンプルに、他所のやり方を学びたいという関心もありますね。

《プライベート編》

意外と読書はできていて

文学系の方々にお金の話をすると、悲しい顔をされます。実際、「カドもそっち側に行ってしまったか。つまらなくなるよ。」という言葉もかけられました。

ですが、自分でも意外なことに、人文系の本も読めていますね。習慣化できているのだなと実感しつつ、読書会などのシステムの活用も読書生活に上手くハマっています。

典型的な読書会は『構造と力』を1年間かけて読み切る読書会です。次の開催で、おそらく読み切れると思います。哲学書の良いところは、問いを宙づりにすることでだんだんと言っていることの輪郭が見えて来ることです。

浅田彰さんが言わんとしていることが、分かってきたような気はしている。また、浅田さんが当時26歳に書いた本というのも、僕の動機につながっていました。

仕事に読書を絡めるというのも、良いシステムだと思っています。上述してきた、子どもたち向けの授業のために読むことはもちろん、毎年1人だけ教育学を教えるという仕事も取らせてもらっています。継続して教育を学ぶきっかけになるから、とても有難い。どちらのための学びなのだろうか。

昨年度は、保育と教育史について学ぶきっかけになりました。今年度は、いまのところ教育行政と研究方法を学ぶことになりそうです。

読書は目的ではなく、自分の世界観を広げたいという欲望の手段でしかないのですが、それでも読書に取り組むシステムをつくることが、僕には必要でした。中学校のときにあった「朝の10分間読書」って僕にとっては良いシステムだったなと、いま強く思います。

ビジネス書と人文書を往還しながら読んでいる現状の読書生活に、僕は満足しています。

バンドを組む

たまにオールしてお酒を飲んでしまいます。語れるけれども、ノリが良い友達が僕は好きです。彼らも僕も、その両輪を持ち合わせているがゆえに、オールという荒地に向かってしまうのです。

朝まで飲んで、横浜のマックでマフィンを頬張りながら「バンド組まね?」と言ってきた友人がいます。ふいを突かれ、驚いたのですが「やろう」と即座に返してしまいました。バンド名もその場で決まり、高校の同級生4人とバンドを組むことがマクドナルドで決まったのです。

僕が担当する楽器はキーボードになりました。小学生の頃に少しだけピアノは習っていたのですが、バンドに必要なコードはからっきし分からず、習い事として通うことにしました。

新鮮さも相まって楽しいですね。やはり自分にはアーティスト気質というか、何か表現してやろうという内なる願望があるので、音楽はその願いを叶えてくれる1つの存在だと気づかされました。

優先度は高くないのですが、今後もゆったりと音楽に触れ続けられたらと考えている今日この頃です。

失恋から学ぶこと

長々と書く勇気、具体的に書く勇気は湧かないのですが、失恋しました。最近の話です。

結論的には、とても良かった。今でも相手のことを尊敬しています。

ここまでの4000字近い論述が物語っていますが、結局のところ僕は、自分の関心に関心があって、本当に<あなた>のことが見えていないのではないかと、気づかされる恋愛でした。

《総論》

「自分の幸せ」を「自分の位置」でしかと掴み取れるような直観

今回は仕事とプライベートを分けて書いてみたかった理由は、仕事の方は何だか見通しが持ててきたからなんです。

今までの僕の振り返りと言えば、永遠と悩んでいて、ナヨナヨとしていて、不器用な生き様を晒すような内容が多かったものです。

しかし、今年は違う。

悩むというスタンスよりは、振り切れたようなスタンス。

「自分の幸せ」を「自分の位置」でしかと掴み取れるような直観がある。

今まではずっと世間と自分を比較していた。

みんなは大手企業に行った。みんなは教員になった。

自分の価値観など、狭い人間関係の中の相対化に過ぎないのに、なぜここまで縛られて生きていたのだろうと。

僕の能力は極めて歪だ。出来ることは限られている。

だけど、自分が幸せだと感じられるようなことのために、使える自分の能力は飛び抜けているものもあると思う。

なぜ、そこに着目できなかったのだろうか。

でも、この2年間が実存的な生き方への確信を深めたのならそれで良いじゃないかと思う。

大学3年生から大好きで、長年参照してきたB.ラッセルの『幸福論』の引用を最後につけます。

「幸福とは、自分が興味と愛情を持つからこそ、多くの人々の興味と愛情の対象にされること」という趣旨で受け取っている箇所です。

僕は、教育とアートを通じて、幸福が実現できているのだと信じたい。

利己的な幸福が思いがけず利他的になるような今の生活の輪をもう少しだけ広げてみようとする。

それが、27歳の僕の見通しなのです。

B.ラッセル『幸福論』

幸福な人とは、客観的な生き方をし、自由な愛情と広い興味を持っている人である。

また、こういう興味と愛情を通して、そして今度は、それゆえに自分がほかの多くの人びとの興味と愛情の対象にされるという事実を通して、幸福をしかとつかみとる人である。

愛情の受け手になることは、幸福の強い原因である。しかし、愛情を要求する人は、愛情が与えられる人ではない。愛情を受ける人は、大まかに言えば、愛情を与える人でもある。

コメント

コメント一覧 (1件)

今を大切に生きる姿勢に感服です。